《长春历史地图集》房友良 赵 洪 主编 长春出版社

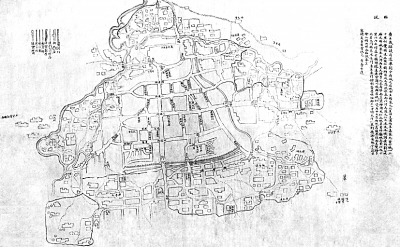

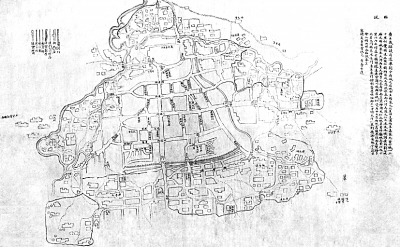

1910年长春城厢区域全图 选自《长春历史地图集》

作为特殊的图像文献,舆图和地图有极强的讲史、资政、存证功能。在中国史学研究上,舆图已与正史并肩,分担具象与抽象记录历史的职能。近年来,我国多个大中城市出版了城市古旧地图集,作为总结城市发展脉络、解读城市历史变迁、探究地域历史文化的基础性资料。由长春市档案馆副馆长赵欣策划,赵洪、房友良两位文史专家担任主编的国家重点档案保护与开发项目——《长春历史地图集》(以下简称《地图集》),历时三载付梓,这是我国东北地区首部城市历史地图集,填补了东北地区史学研究的空白。

砺剑三载,切磋琢磨。在地图甄选方面,项目团队从收集到的400多幅长春古旧地图中精选出106幅,时间跨度逾150年,涵盖了从1800年长春厅设立到新中国成立后的1954年,包括清、民国,以及新中国成立初期,实现了用古旧地图展现长春城市历史全貌的策划初衷。在体例设计上,团队根据入选地图的表达内容,将地图划分为三类;并将长春市下辖的五个县(市)区的地图以附录的形式呈现,由此在宏观和微观两个维度,完整展示了长春区域城市地图体系的变迁。为保证《地图集》的科学性与准确性,编者更是对入选地图的绘制年代、背景等诸多历史信息加以详考,以期确保还原历史的原貌。

不同时期绘制的地图,体现着时人对其生存的地理空间和人文环境的理解与认识,更是当时地理科技和地图绘制水平的表现。《地图集》所收录的地图,可谓形态多样,时代特征风貌明显。就绘图技术而言,比如《地图集》中收录的两幅手绘《长春城厢区域全图》,为长春市档案馆镇馆之宝,分别绘制于清宣统二年(1910年)四月和七月,间隔只有三个月,制图手法却迥然不同。前者上南下北,是典型的中国舆图风格;后者则按清朝官颁图例,是在前图基础上的再绘制,上北下南,有比例尺,颇具现代地图风格。这种绘法悬殊的姊妹图,是传统中国舆图向现代地图发展演变的绝佳例证。就绘制风格而言,《地图集》中收录的吉林省档案馆藏《长春府舆图(1909)》,为首次披露的孤本,由时任长春府知府、著名书法家孟宪彝题记,工笔彩绘,亦图亦画。特别是该图比例尺与“开方计里”共存,中西合璧。就绘图语言而论,除中文地图,还有英文、日文等地图,是各国公职人员、商人和游历者等外籍人士云集长春这一客观史实的外在写照,也是长春因商业繁荣而成为国际化程度很高的城市的真实反映。

《地图集》所收录的地图,每一幅都有自己的特色,其中有多幅稀见之本甚至是孤本,可谓地图珍品荟萃,颇具文物价值,不仅还原了百年前长春城市地图制作技术水平与流行的真实状况,还为我国地图学资料库增添了典型资料,在中国地图学研究领域加大了长春地图研究的分量。

清嘉庆五年(1800年),为管理流入郭尔罗斯前旗的关内贫民,清政府借地设治,建立长春厅,治所新立城。今天的长春所在地,在当时只是一个被称作“宽城子”的移民聚落,因紧靠伊通边门,25年后宽城子已成为拥有五条大街、两千余户的村镇,一时间“商贾辐辏,五路通衢”。经济中心的转移带动治所迁移,长春厅通判衙署遂移建于此,长春正式登上历史舞台,被称为“关左冲衢”和“东三省中央之枢纽”。19世纪末20世纪初,“日俄占后,遂入两国之范围”,长春又自开商埠,于是形成老城、日本和俄国附属地、长春商埠等四大区域。“九一八”事变后,长春又成为伪满首都,日伪势力实施的“大新京都市计划”,在一定程度上局限了之后几十年长春城建的格局。新中国成立后,在社会主义改造和建设中长春城市空间又发生了一定的变化。《地图集》使用了41幅街路图和38幅专题地图,对长春在150年中所产生的有关城市形态、景观变迁、城市扩容,以及政权更迭、机构变化等人文地理内容,进行了系统展示,清晰记载了长春城市发展轨迹和脉络,有效弥补了长春城市史料之不足。

“长春之疆域自设治以还”的220年中,经历了道光七年增设农安乡,光绪十五年和宣统二年分设农安县、德惠县等几次重要疆域变化。民国时期,中国学界热衷于对中国疆域赋形,如称中国“如秋海棠叶”,东北史专家金毓黻则称长春疆域“略成蝶形”。《地图集》中收录的区域地图直观地呈现长春疆域的“蝶变”过程,加深了人们对长春形象化的认知。《地图集》首次集中了数十幅东北沦陷时期与“新京”相关的街路图、规划图、旅游图、立体图,记载了长春在伪满14年这一特定历史时期,被强迫赋予“首都”这一特殊历史地位,以及其在特定环境下的发展过程,同时也成为当时日本侵略者图谋长期霸占东北的有力证据,具有历史警示教育作用,增加了《地图集》存史、教化、见证的意义。

地图既是历史的产物,也是历史的见证,它用线条与符号勾勒出万千世界,记录着各时期的自然和人文等状况。它能映照历史真相,讲述历史事件,便于读者重建历史时空。作为特殊的文献史料,《地图集》见证了百年前长春乃至东北较有影响的历史事件。可以说,大量地图所载诸多关涉长春的地理信息或文字信息,为今天文献所不载或失考,有效弥补了因文字资料记述不足所造成的遗憾,成为研究长春史乃至东北史的重要史料。

《长春历史地图集》凝聚了一代长春城市史学者的心血和文史情怀,改变了长春古旧地图分散、孤立、混乱的状态,为长春城市历史研究、城市规划与建设、城市文化研究提供了支撑资料,是长春史研究上的一个里程碑式的成果。它所构建的全景式图形文献,系统地揭示了长春区域变化和长春城历史发展过程,记录了这座城市成长的年轮;展现出长春这座年轻而美丽的城市的勃勃生机,同时也展现了勇敢的长春人民不畏艰苦、奋发图强的“蝶变”历程。

(作者:杨洪友,系长春师范大学历史文化学院客座教授)

×

×